第二輪教與學質素保證過程檢討大綱

(a) 維持香港高等教育院校對教與學這首要使命的重視;

(b) 協助各院校不斷改善教與學的質素;

(c) 使教資會及各院校各自履行責任,在維持教與學質素方面向外界有所交代;以及

(d) 向教資會提供各院校的檢討結果,在三年期撥款事宜上作出相關考慮。

2. 教資會、教與學質素保證過程檢討小組及各院校秉持以上目的,共同參與有關的檢討工作。

以教育質素工作為重點

3. 第二輪教與學質素保證過程檢討的重點將繼續集中在教育質素的保證及改善過程,即「教育質素工作」,而非教與學本身的質素。舉例來說,為改善評核方法而進行的過程及活動屬於檢討範圍內,但學生實際評核的質素則不包括在內。

4. 我們會根據五個範疇檢討院校整體及其學院、學系的教育質素工作。這次檢討將特別注重「學生評核的設計和評核結果的運用」這個範疇。

範圍

5. 第二輪檢討的範圍將包括院校自行開辦及與非本地大學合辦的修課學位及副學位課程,不論其經費來源為何。舉例來說,以自負盈虧形式開辦的學位課程(例如工商管理學碩士學位課程)也包括在內。

6. 由持續教育部門完全以受教資會資助院校名義開辦的學位及副學位課程,也在檢討範圍內;但由非本地大學開辦而受教資會資助院校只擔當代理機構角色的學位及副學位課程,則屬例外。檢討工作所包括的副學位課程,只限於副學士學位、高級文憑及同等程度的課程。為持續教育部門課程另訂的檢討大綱載於附錄A。

7. 在進行第二輪教與學質素保證過程檢討的同時,我們也會檢討研究院研究課程,並會把這項目納入每所院校的教與學質素保證過程檢討報告內。我們會設立一個小規模的分組進行這方面的檢討工作,並為此另訂一套檢討大綱及訪問時間表,集中探討研究課程研究生的訓練和指導工作,而不是院校的研究課程本身。另訂的檢討大綱載於附錄B。

- 各院校可用大約兩個月時間擬備一份20頁的自我評核文件,供檢討小組審 議。在擬備文件期間,各院校有機會與檢討小組溝通,例如院校可草擬一份綱要,供檢討小組評閱,從而與小組交流意見。

- 擬備自我評核文件(包括就研究課程研究生教育檢討擬備的4頁補充文件及就持續教育課程擬備的10頁補充文件)的指引載於附錄C。

- 檢討小組會先行審議院校的自我評核文件,然後才進行實地訪問。如有需要,小組會要求院校提供補充資料。

- 教資會會成立一個檢討小組 1。小組由教育統籌委員會前主席、現為香港大學醫學院名譽教授的楊紫芝教授領導,成員有本地高等教育專家、海外高等教育專家(包括具有與自負盈虧課程有關經驗的人士),以及教資會海外成員。

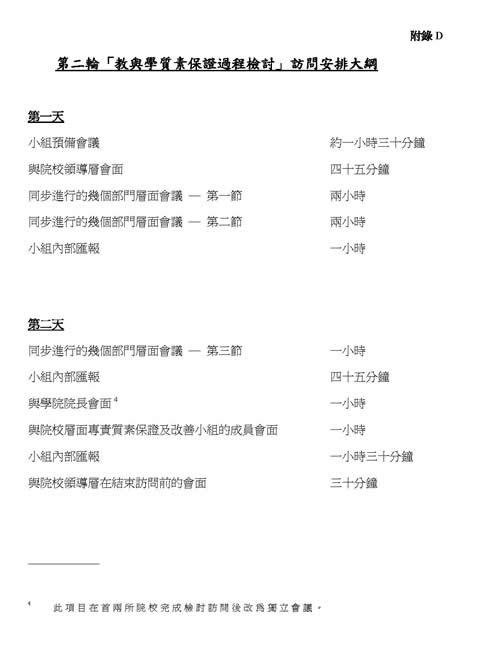

- 基本上,每次實地訪問歷時一天半,但訪問所需的時間可因應各院校不同的情況而延長或縮短。實地訪問的綱要載於附錄D 2。

- 檢討小組會與學院/學系/部門/學生的代表會晤。

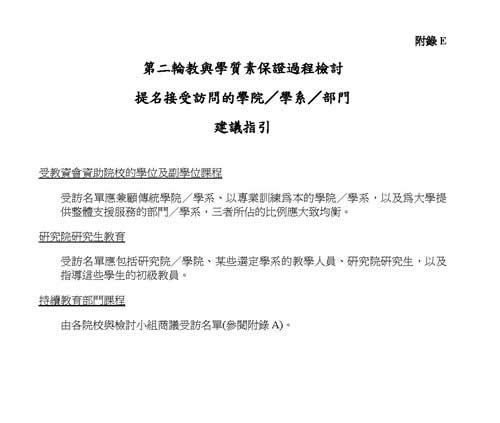

- 每所院校會根據附錄E所載的指引,提名轄下一些學院/學系/部門,讓檢討小組揀選進行實地訪問。小組會從提名名單中作出選擇,並會自行決定是否加上其他選擇。教資會最遲會在實際進行訪問前一個月,通知各院校檢討小組將會到訪的學院/學系/部門。如檢討小組擬提出一些特別的問題,教資會也會在小組進行訪問前,轉告各院校有關的問題。

- 圖書館和教務處並不在這次教與學質素保證過程檢討的範圍內,但某些教與學的支援部門(例如教育發展中心及提供通識教育課程的部門等)如切合檢討所需,也會列為實地訪問的對象。

- 檢討報告的格式及內容指引,有待檢討小組成立並詳加商討後,才能落實。由於各方已根據檢討工作的整體目的,協定檢討的重點是在於協助發展而不是總結成績,因此,檢討報告不會著重評核各院校的表現,而會集中探討尚待改善的方面。

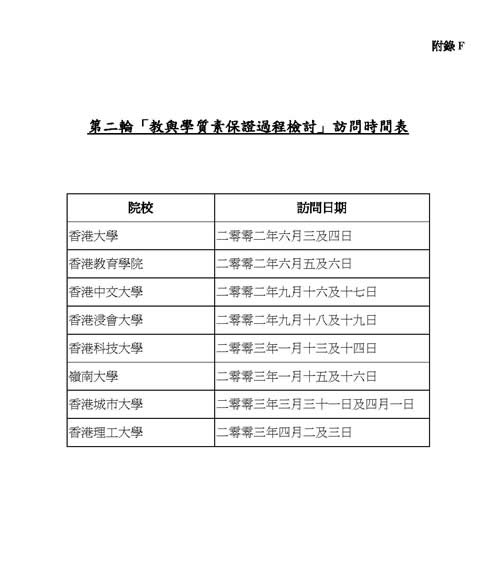

檢討時間表

外間機構

- 這次檢討工作不涉及任何外間機構的參與。

A. 須檢討的五個範疇

9. 這次檢討將涵蓋教育質素工作的五個「範疇」。

(a) 課程設計:為設計、評審/重審和改善課程而進行的過程/活動,包括有關以下事宜的工作:運用教職員、僱主、學生和其他人就課程設計提出的意見;綜合各項意見,訂出既連貫一致又能靈活配合課程目標的課程;保證院校頒授的學術資格具一定水平;以及解決爭議。

(b) 教與學過程的設計:為設計、檢討和改善教與學方法、教學材料及學生學習環境而進行的過程/活動,包括有關以下事宜的工作:安排教職員一起討論問題;考慮理想的和已達到的學習成績;運用外界和學生提出的意見;以及為有助改善/鼓勵學生學習的創新意念給予支援。

(c) 學生評核的設計和評核結果的運用:為設計、檢討和改善評核學生的工作、評核學生學習情況的工作以及評核工作與教育目標的關係而進行的過程/活動,包括有關以下事宜的工作:分配評核責任、設立機制收集意見以改善評核工作;以及增強聯繫評核工作與教育目標的過程/活動。

(d) 實踐質素︰為保證課程、教學、學習及評核工作的設計和程序能夠按計劃連貫和有效地推行而進行的過程/活動,包括有關招聘及培訓教職員以及提升教學水平的工作;為持續不斷保證及改善所有學生組別的教學、學習和評核工作質素而進行的過程/活動,包括有關以下事宜的工作:收集學生的意見、同儕之間互相評核、衡量學生在課堂以外的學習經驗、師生互相交流,以及設立機制以回應這些指標。

(e) 投放於教育質素工作的資源:院校如何運用資源以加強(或遏制)教育質素工作;用於質素保證過程/活動的資助是否足夠;有否訂立獎勵措施,嘉許在提供優質教育方面有良好表現的單位;教育質素工作所涉及的個別單位所得的資助,是否足以讓有關單位完成其使命;這些分配資源所用的原則是否也用於院校的部門層面。

10. 上述五個範疇的圖示載於附錄G。

B. 檢討準則

11. 檢討小組會根據教育質素工作賴以成功的原則,評估院校在上述範疇的表現,並提出改善院校工作的建議。這些原則包括:

(b) 將質素保證過程及活動引入學生學習過程的情況。要清楚了解學習過程,便應考慮到學生的學習方法、掌握學習技巧需時的情況,以及學生的自學能力等因素。

(c) 院校內不同層面所推行的質素保證過程互相配合、連貫一致的程度。教職員及學生的教育質素工作如能互相推動、加強配合,使之連貫一致,教育質素工作會更具成效。院校必須保持警覺,留意和了解哪些部門在教育質素工作方面的表現尚欠成熟。此外,院校亦應建立在各部門及院校內推廣良好實踐方法的文化。

(d) 教職員、部門及院校是否明白為學生提供優質教育是共同的責任。如要訂定質素保證過程及推行教育質素工作,各方面必須合力評估成績及提高質素。

(e) 院校有否善用從校外部門和其他院校所得的資料和意見,從而根據適切的參照標準和良好的運作模式來評核表現。汲取其他部門/院校的經驗,以及參考文獻資料,了解學生學習與質素管理的最新發展,對有效推行教育質素工作極為重要。

(f) 部門和院校是否將(透過推行教育質素工作而)持續改善質素訂為工作重點。要在改善質素方面取得成績,有賴管理人員、教職員和學生了解他們各自在質素保證過程中所扮演的角色,並持續發揮其功能。整體來說,院校在持續和推展這方面的工作時,必須顯示出校方對其工作目的持有認真的態度,並承諾跟進改善建議。

C. 教育質素工作的差異

- 因此,這次檢討工作是根據以協助發展為本的檢討架構而制訂的。這個架構著重協作(而非評審)的過程,目的在於協助各院校繼續努力改善所提供的教育質素。對於院校或部門層面的教育質素工作成效,檢討小組無意作出總結評核。

- 然而,在達到上述目的的過程中,院校和校內部門將會各自在不同程度上完成若干工作,以及設立這次檢討所提述的若干質素保證過程/活動,並且或多或少會培養出重視教育質素工作的文化。

- 對於發展成熟程度最低的部門來說,傳統做法會壓倒任何進一步推展質素保證活動的意向。發展較佳的部門或會有個別人士對推展上述活動表示關注,或會容許採用個別質素保證措施。發展再趨成熟一點的部門,則會在部門層面有系統地推展有關活動,並以此為部門討論及策劃工作的重點,而且可以跟進有關的工作成果。當部門以教育質素工作為部門學術文化的重心時,這表示部門的發展已更趨成熟。

- 同樣地,校內的部門是否普遍已經發展成熟、是否已經把推展和跟進教育質素工作的事宜制度化,以及教育質素工作是否成為其學術文化重心這三方面,不同院校的情況也會有所分別。

- 教與學質素保證過程檢討會參考各院校和部門致力實踐的教育質素工作的特點,從而協助受檢討院校全面推行良好的運作模式。因此,整體來說,教與學質素保證過程檢討有助發展妥善的架構,為香港學生提供最優質的教與學,對院校和教職員來說,是有用和具建設性的工作。

持續教育部門課程的教與學質素保證過程檢討

A. 與整體教與學質素保證過程檢討的關係

1. 我們會就各院校轄下持續教育部門所提供的課程進行檢討。這項檢討的基本目的與整體教與學質素保證過程檢討的目的相同,並且同樣以「教育質素工作」為重點,採用相同的檢討大綱,依循有關教育質素工作的五個範疇和六項準則進行。當實際進行檢討時,亦會考慮個別持續教育部門的運作情況。

B. 院校之間的差異

2. 事實上,各院校轄下的持續教育部門,無論在規模、運作模式與發展階段等方面,均大相逕庭。因此,每所院校應與檢討小組磋商,共同研訂檢討其持續教育部門課程的最佳方法及所需的後勤支援。檢討小組可把較多的時間和注意力放在規模較大及半自主的持續教育部門上;至於規模較小、結構上與院校主體合而為一、工作程序方面由院校全權主理的持續教育部門,所需的時間和注意力可相對較少。

C. 將予審核的課程

3. 這項檢討所涵蓋的範圍,應包括由持續教育部門完全以受教資會資助院校名義開辦的學位及副學位課程;但由非本地大學開辦而受教資會資助院校只擔當代理機構角色的學位及副學位課程,則不在檢討之列。檢討工作所包括的副學位課程,應只限於副學士學位、高級文憑及同等程度的課程。

D. 自我評核文件

4. 院校須就其轄下持續教育部門的課程,擬備自我評核補充文件。文件的篇幅不得多於10頁,篇幅的長短須因應部門的規模及其在運作和質素保證過程方面依附院校的程度而定。院校須在所提交的綱要內,載列持續教育部門相關課程的一覽表、上述補充文件擬涵蓋的細節,以及文件的預定篇幅。

E. 實地訪問

5. 鑑於各院校轄下持續教育部門的運作規模大相逕庭,我們會請各院校在其持續教育部門課程補充文件內表明,是否需要安排實地訪問,以及應如何進行訪問。如認為有此需要,教資會大約會在實際訪問前一個月,把到訪持續教育部門的詳情告知其所屬院校,以便作出後勤支援和其他安排。

F. 總結報告

6. 持續教育部門的檢討報告會作為教與學質素保證過程檢討總結報告的補充文件。

研究院研究生教育的教與學質素保證過程檢討

A. 檢討的目標

研究院研究生教育的教與學質素保證過程檢討的基本目的,與整體教與學質素保證過程檢討的目的相同,尤其是著重於協助院校改善教與學的質素,以及使教資會及各院校在維持教與學的質素方面對外界有所交代。然而,這項檢討不是附屬於整體教與學質素保證過程檢討的一部分,而是擬獨立成為一項有意義的檢討工作。

B. 檢討的重點

2. 這項檢討不會審議研究院研究生教育的質素或研究成果的質素。其重點在於探討各院校和學系為保證和改善研究院研究生接受的正規及非正規教育的質素而進行的「教育質素工作」,尤其包括以下幾方面:

(a) 為保證和提高學生在研究環境中從事研究工作的質素而進行的過程、活動,以及所用的架構和資源;

(b) 督導、監察和提出意見的方法,以及在維持學術水平方面的工作;

(c) 協助研究生發展事業的過程、活動,以及所用的架構和資源。

C. 評核準則

3. 在評核院校在保證和改善研究生教育工作水平方面的表現時,所用的準則與整體教與學質素保證過程檢討相同,包括考慮:

(a) 院校及部門有否透過衡量教育成效而改善其表現(特別是學生修畢課程和流失率、監察學生進度的例行程序、評核工作的管理,以及研究水平的評審)。

(b) 將質素保證過程和活動引入學生學習過程的情況,包括研究方法、判斷思考能力、自學能力、研究課題的選擇、論文寫作,以及利用圖書館、實驗室、電腦計算及資訊科技進行的研究。

(c) 在院校的不同層面進行的各項質素過程互相配合、連貫一致的程度。

(d) 各院校、部門及教職員是否明白提供優質研究教育是他們共同的責任。

(e) 能否善用從其他院校及部門所得的資料和意見,從而根據適切的參照標準及良好的實踐方法來評核表現。

(f) 有否把持續改善質素工作訂為院校的工作重點。

D. 檢討工作的安排

4. 這項檢討會與整體教與學質素保證過程檢討同時進行。每所院校須擬備一份4頁的自我評核補充文件,附加於教與學質素保證過程檢討自我評核文件內,內容是評估各院校在保證和改善研究生教育質素方面的政策、活動和資源。

5. 教資會將委任三名人士成立一個研究教育分組,專責探討研究院研究生教育的事宜。該分組將與負責整體教與學質素保證過程檢討的檢討小組同時到訪院校,但只會檢視與研究教育有關的項目,訪問對象限於研究院/學院之類的部門、某些選作範例的學系的學術人員、負責督導研究院研究生的初級教員、研究院研究生,以及其他任何相關人士。預計研究教育分組最多只需一天時間便可完成訪問工作。

6. 研究教育分組會擬備其檢討報告,作為教與學質素保證過程檢討總結報告的補充文件。

經修訂的擬備自我評核文件的指引

經修訂的擬備自我評核文件的指引

各院校應在自我評核文件中,載述校內已設有什麼機制,以維持和改善其教與學的質素。

2. 自我評核文件應包括一份有關學位學生和研究院修課課程學生教育事宜的20頁主文件、一份以研究院研究生教育為題的4頁補充文件,以及以持續教育部門課程為題而最多10頁的補充文件。

3. 教資會與各院校均理解到,這一輪檢討的特色將會是既統一(有共同的核心範疇)又多元化(兼具獨特的個別元素)。檢討工作統一,是因為各項檢討一律採用已協定的架構,依照架構中訂定的五個工作範疇和六項評估準則,進行檢討和評估教學質素工作的成效。在另一方面,正如在各院校的教與學質素保證過程中可見,不同的院校有不同的理念、專長和目的,這不但令自我評審工作更能反映每所院校的觀點,還能令檢討內容更加多元化。

4. 在自我評核文件開首的引言部分,應載述院校的理念及其教育質素工作架構,並介紹院校的質素保證工作性質及改善過程,以及各個項目如何互相影響、相輔相成。

5. 各院校擬備自我評核文件時所反映的共同核心範疇,正是這一輪教與學質素保證過程檢討的架構或大綱。換言之,各院校均參照教育質素工作的五個範疇及各範疇的評估準則作出自我評審。詳情可參閱早前所述的過程。

6. 各院校亦應在自我評核文件內,討論第一輪教與學質素保證過程檢討中提出的問題,以及院校對這些問題所作的回應,並且就評核作出相應轉變後的結果。

7. 此外,院校應在自我評核文件中,總結、分析及評核一些項目,例如評論在有關過程中各環節的涵蓋範圍、成效及完整性,或現正計劃或開展的事項等。

8. 擬備自我評核文件的程序應由各院校與檢討小組磋商落實。各院校會首先編製一份綱要,述明自我評核文件的性質,並指出文件與上述的共同核心範疇有何相異之處,然後按照擬備自我評核文件的時間表,向教資會提交這份綱要。教資會會把綱要交給檢討小組評閱。檢討小組評閱後,會評估院校可否達到其自訂的要求,並指出文件內可予刪除及過於冗贅的項目,以及提出修訂建議。

9. 院校提交自我評核文件後,檢討小組如認為文件中某些部分須予舉證或澄清,即會要求院校提交補充資料,例如查帳索引、會議記錄、摘要或其他統計數據等。為方便各院校,補充資料可以任何形式提交,例如以電子或紙張形式提交,或提供圖表、網址等以供參閱。

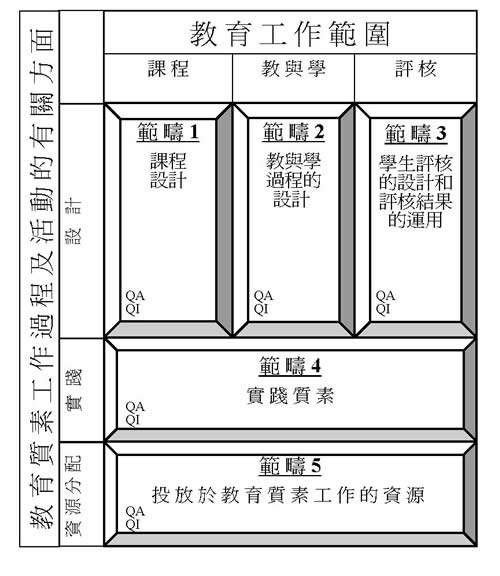

教育質素工作的架構

教育質素工作是指受教資會資助院校在保證和改善三個教育工作範圍的質素方面所進行的過程。該三個範圍分別是:(1)課程、(2)教與學、(3)評核。

檢討小組會檢討每個範圍之中,與三個選定的教育質素工作過程及活動方面有關的質素保證(QA)及質素改善(QI)工作。該三個分別是:(a)設計、(b)實踐、(c)資源分配。

下圖顯示三個教育工作範圍、三個教育質素工作過程方面與五個教育質素工作範疇之間的關係。